在云南省保山市施甸县,独特的地理气候优势让其成为全国两系杂交水稻制种母本的“黄金产区”。建立在施甸县的中国杂交水稻最佳繁育基地不仅承载着万年稻作的文明记忆,更以科技创新突破育种瓶颈,保障了全国80%以上的两系杂交水稻母本用种量,为端稳“中国饭碗”贡献了关键力量。

施甸与水稻的渊源可追溯至3880年前。保山境内出土的碳化稻米证明,远古先民已在此驯化栽培型古稻,形成规模化种植。这片土地见证了稻作文明从野生采摘到人工培育的跨越,也为现代育种埋下基因密码。

21世纪初,杂交稻在施甸完成“适应性验证”。2000年后,农业部门在仁和镇、由旺镇等地试点,证实其优越自然条件可大幅缩短育种周期。至此,施甸从传统稻区跃升为杂交稻育种“试验场”。

科技突破:两用核不育系“安家”施甸

2009年,湖南农业大学陈立云教授利用《水稻两用核不育系繁殖基地计算机选择系统》对中国气象局740个气象站点50年的气象资料进行分析,施甸县繁殖的成功概率居全国第一,从而筛选出施甸是全国水稻两用核不育系繁育的最佳基地。2010年试繁以来,亲本繁殖亩产量屡创历史新高。从此施甸成为了名副其实的“稻母之乡”。

“一系两用”机制如何运作?当孕穗期气温低于23.5℃时,不育系可自交结籽,实现母本扩繁;气温高于25℃时,则转为雄性不育,需与恢复系杂交生产种子。这一特性省去了传统三系法保持系的种植环节,制种成本降低30%以上。

2010年,施甸试繁“C815S”亲本,亩产达562.5公斤,创世界纪录。次年,8家科研单位蜂拥而至,其中86亩“C815S”验收亩产突破600公斤。至2024年,施甸累计繁育两用核不育系种子超200万公斤,供种范围覆盖长江中下游、华南等主产区,相当于为全国每10亩杂交稻提供1亩母本。

创新模式:从“试验场”到“产业引擎”

施甸基地立足讲好中国“种子”故事,积极打造基地一线平台,不断提升基层党组织服务水平,进一步推动与隆平科学院、湖南农大、云南农科院等科研院所深度合作,把牢播种、育秧、移栽、田间管理、病虫害防治、除杂、水肥调控等每个关键环节,逐步完成育种→制种→特色种的转变,积极探索“村集体+公司+农户”联农带农机制,在种业发展、群众增收、科技创新上走出一条施甸路子。

此外,施甸基地坚持农业发展“先人一步”理念,充分融合“农田建设+种业发展+科技探索”功能,以高标准种业发展基地为平台,在粮经协作、田间管理、科学育种、灌溉施肥、气象观测、机械作业、群企增收等方面坚持先试先行,以“数字化感知、智能化决策、自动化作业、可视化管理”为目标,聚力打造智慧制种标准化创新示范基地。

近年来,施甸县委、县政府按照中央乡村振兴战略部署,遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,立足擦亮“四张名片”,大力推动稻母资源转化经济资源,积极促进稻亩基地农文旅三产融合,增加“一粒稻母”附加值,逐步实现稻母稻子同时闪亮的育制格局,建立具有影响力的施甸品牌。

传承使命:小县城的大国担当

施甸的贡献,直接关联国家粮食安全战略。两系杂交稻较常规稻增产15%-20%,全国年种植面积超1.2亿亩。按每亩需母本种子0.2公斤计算,施甸每年保障的200万公斤母本,可支撑1000万亩大田生产,年产稻谷约500万吨,满足1500万人年需求。

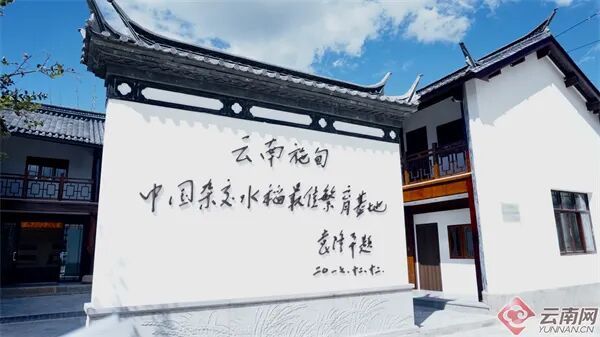

2016年,袁隆平院士团队培育的“超优千号”超级稻在多地种植成功,其母本就来源于施甸水长,袁隆平为基地亲笔题写了“云南施甸·中国杂交水稻最佳繁育基地”。

人才是推动乡村振兴宝贵的资源,施甸县“重才、引才、育才、用才”为抓手,充分整合各界人才资源,建立县乡村“纵向到底、横向到边”的人才服务体系,积极推动以“院、所、企、县合作”的模式,搭建基地实践科研平台,同时与行业内顶级专家和科研机构合作,通过建立专业人大代表工作室,聘请专家顾问及引进国内知名制种龙头企业,助推施甸县种业产业发展。

从万年稻作到现代育种“芯片”,施甸的科技创新与自然禀赋的深度融合,能迸发出改变农业格局的磅礴力量。截至目前,施甸基地每年提供的水稻两用核不育系种子占全国用种量的80%以上,为保障国家粮食安全和种业自主可控作出了不可替代的“施甸贡献”。

云南网记者 贺凯

来源:云南网